两千年前,古老的丝绸之路上,中国汉代使者张骞自长安出发,连接了东西方的文化交流、贸易畅通和民心相通,促进了人类文明的进步和发展。

两千年后,新时代的一带一路上,一群大唐海外人远离故土汇集缅甸,在异国他乡充满战火硝烟土地上,把光明和温暖送到缅甸的千家万户,点亮了缅北百姓的万家灯火,为缅甸增加就业机会,改善当地人民生活水平,加快缅甸国民经济增长作出了积极贡献。

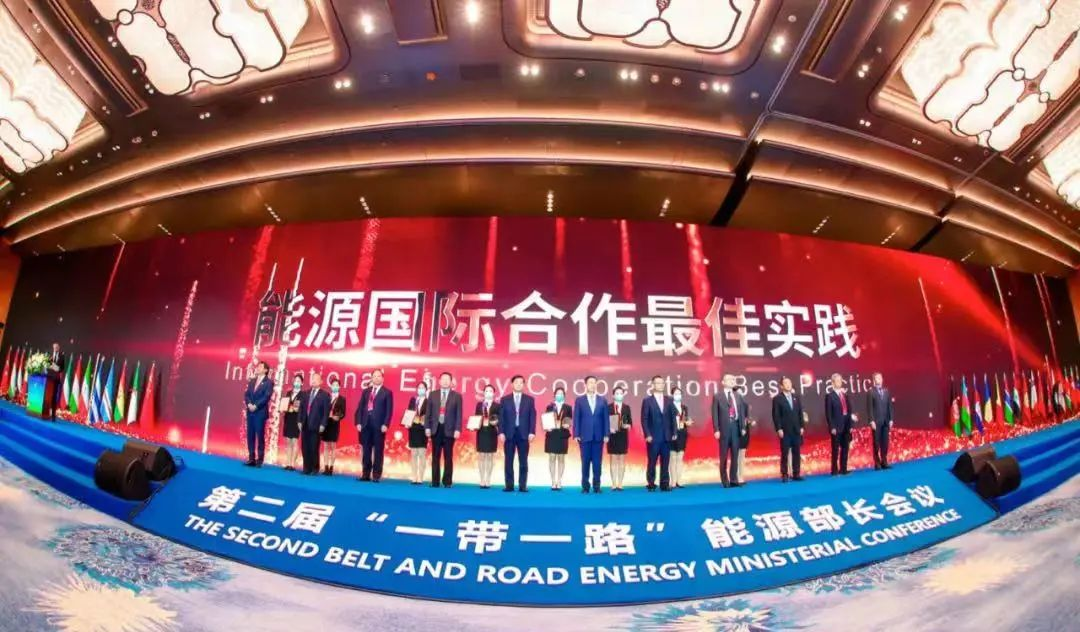

2021年,中国大唐集团所属缅甸太平江电站在第二届“一带一路”能源部长会议上,荣获“惠民生类”“能源国际合作最佳实践案例”奖项,这项奖励无疑也成为中国大唐在缅名片上最为亮丽的一抹色彩。

光荣的背后,是一批批大唐海外人前仆后继,砥砺前行,锲而不舍的努力和奋斗,是冒着生命危险,穿越一道道封锁,跨越一个个艰难险阻,攻克一项项技术难关,用生命、责任和执着铸就的“不畏艰险、自力更生、忠诚担当”的太平江精神。

出征海外,做开疆拓土先行者

缅甸太平江电站,矗立在缅甸北部大山深处,紧邻中缅边境的太平江,周边被大山和原始森林环抱,装机容量24万千瓦,电站于2007年7月开工建设,是大唐集团第一个在境外投资建设和运营的电站,是连接中缅的电力走廊、立足缅甸面向东南亚的一个窗口。

2007年6月,肩负着大唐在海外开疆拓土的第一代大唐海外人满腔热忱的赶赴电站驻地。这里地处亚热带季风气候的缅北山区,资源匮乏,湿热酷暑,蚊叮虫咬,毒蛇泛滥,疟疾传染病多发;通讯、交通极为不便,唯一通往工地的运输道路路面狭窄、蜿蜒曲折,雨天,山路泥泞坑洼且随时会发生滑坡险情,车辆寸步难行,下车铲泥、推车是家常便饭。仅八十公里的路,却要走上五小时之久……

工期紧、地质条件差、人力及施工机械设备配置不足等众多因素都给工程施工带来极大困难。在高温炙烤、热带病肆虐、地质不良、材料紧张、人力紧缺、军事干扰等困难下,他们主动寻求解决问题的途径,跋涉泥潭艰难施工,整合资源,终于拨开云雾见月明,仅3年左右的时间建成投产,2011年底一举实现了“一年四投”的目标。

穿越火线,鏖战缅北丛林

2011年6月9日凌晨,一声枪响,打破了电站固有的宁静,缅甸政府军与克钦独立军冲破长期对峙状态,展开了枪战。电站顺利运营的喜悦,在瞬间被凝固。6月14日,战斗常激烈,为了确保人员和电站安全,电站被迫全面停产撤离。撤离后,为尽快恢复发电,公司组建了8人先锋队,冲破封锁,先后3次顶着枪林弹雨,冒着生命危险进入电站抢修设备,在炮声隆隆,随时还有触雷危险的情况下,他们也感到畏惧,但是没有退缩,在没有任何外援的情况下,完全依靠自身力量,采用超常规的技术成功使停止了2年多的发电设备恢复了发电。在恢复发电的过程中,他们吃住在面积狭小的厂房内,克服高温、疟疾、毒蛇的威胁,甚至连生活用水都不能保障,但就是靠着这种“不畏艰险、自力更生、忠诚担当”的精神战胜了一切困难,电站在被迫停产675天后,终于成功恢复并网发电。

忠诚担当,书写大唐海外新篇章

艰苦创业,持盈守成,历尽千险,终得芳华。15年来,这座承载着中国大唐走出国门开疆拓土梦想的电站,在“太平江精神”的指引感召下,打造了一只纪律严明、技术过硬、作风优良的职工队伍,这些骨干在争发电量、抢修抢险、技术攻关和支援非洲国家中都成为海外公司的主力军,成为海投公司干部人才的“摇篮”。

15年来,他们荣获过国际奖项“一带一路”惠及民生奖、全国总工会“创新创效”候选班组等诸多集体荣誉;涌现出全国劳模1名,集团公司级劳模、先进23名;15年来,电站累计发电量达100多亿千瓦时,对缅免费供电7亿多千万时,安全生产4000多天,在为中国输送电力能源的同时,也为缅甸人民提供了可靠的清洁能源,受到了缅甸各界的称赞与好评,树立了良好的大唐企业形象。

目前,电站仍处于军事对峙状态,进场生命通道仍存在危险,但太平江人依旧在硝烟炮火中守护着,传承着不畏艰险,甘于奉献,在新时代的一带一路上,继续书写大唐海外新篇章。